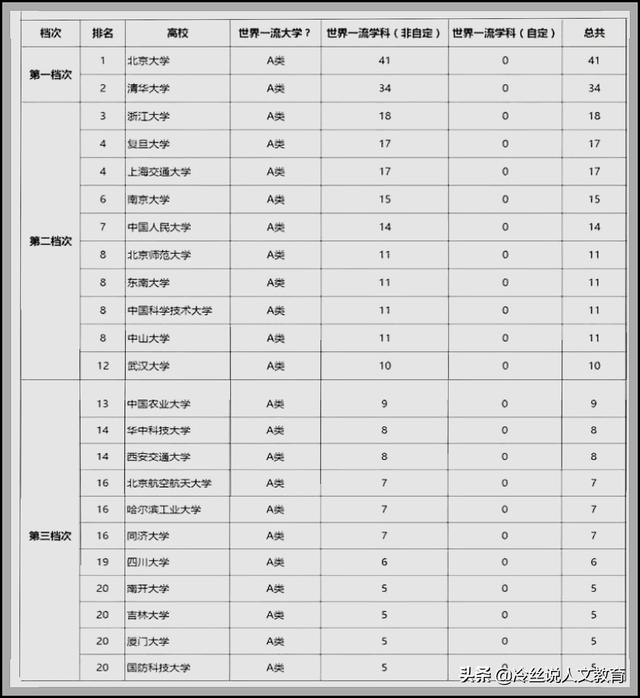

如今,国内外各类大学排名已经让人眼花缭乱了,又有好事者将42所“双一流”建设高校”划分为5个档次,而且,这样的等级再次划分在网络上传播甚广。

重庆大学

“冷丝说人文教育”今天和你探讨一个问题:姑且不说这样的等级划分是否正确,就说说这样的等级划分,对于高校建设有什么作用?

42所一流建设高校被分成5个等级,背后的依据又是什么?所谓的“5个等级”,背后的依据其实很简单,那就是按照有多少个一流学科来划分的。不过,你如果有兴趣,你倒是可以来查看一下各个学校的等级划分,尤其是重点关注一下你的母校,看看进入了哪一个等级?

比如,第一个等级的高校当属于北大清华,北京大学拥有41个一流学科,清华大学拥有38个一流学科,这是当之无愧的第一和第二名。

第一到第三个档次的高校

然而,第二个等级的高校存在争议。浙江大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学和中国人民大学都拥有14个及以上的一流学科,而这个等级的北京师范大学、东南大学、中国科学技术大学、中山大学和武汉大学只有10-11个一流学科,学校之间的差距还是较大的。那么疑问就来了,一流学科数量差距这么大的高校怎么能放同一个等级呢?

第三到第五个等级的各个高校,都存在差较大的差异,同一个等级的高校,差距有2倍之多。

第四、第五个档次的高校

再如,被划到第四个等级的重庆大学拥有3个自定的一流学科,而被划在第五个等级的湖南大学有2个费自定的一流学科,严格来说,湖南大学的一流学科实力还高于重庆大学。

一流高校的地域分布本来就存在一些问题。从整体来看,无论是省域还是区域间,一流高校和一流学科入选数量都存在较大的差距。就省域而言,以北京为首的我国传统高等教育强省人选院校数量较多,而其他省份人选数量则较少;就区域而言,我国东部地区入选高校占据了很高的比例,而中西部地区则表现疲软。

“双一流”高校的遴选,也充分考虑到区域布局、学科分布等因素,在新增少数一流高校时,我们也赫然发现郑州大学、云南大学、新疆大学等三所非原“985工程”院校在列,这在一定程度上拉近了地区间高水平教育的平衡。

湖南大学

但从整体人选名单来看,可以同以前“211工程”做一个比较,除了之前112所“211工程”院校均悉数入选以外,还新人选25所非“211工程”院校,其中,北京8所,天津2所,上海和江苏各4所,四川3所,浙江2所,河南和广东各 1所。新入选的一流高校基本都在高等教育较发达省份和东部地区。

由此来看,地区间的差距同以前相比似乎不降反增。高水平院校分布失衡,不仅会影响地区问的高等教育质量,还会波及全国范围内的统筹和谐发展。促进地区间高等教育的平衡不是“削峰填谷”,而要“造峰扬谷”,在充分发展“双一流”建设高校的同时,通过各种途径促进高等教育“贫瘠”区域有序发展。在充分挖掘落后地区优秀高等教育资源潜力的基础上,给予一定的支持,可以参考“地区强势+外界支持”的思路,对区域内较强的高校或学科给予外界的援助。

北京师范大学

同时,国内部分省市可以积极引进外部资源,创办一批高水平高校,这里所说的高校主要是鼓励、拉动部分高水平院校在这些地区创办分校,利用优势平台、声誉、师资、科研等方面拉动该地高等教育的发展。

“双一流”建设高校类型分布不均,这也是一个问题。一流高校和学科建设,除了军事类以外的不同类型的院校,理工类、综合类、医药类人选院校较多,而其他类型院校人选量相对较少。由于不同类型的院校基数不同,单纯从比例而言,人选的数量存在较大的差异也在情理之中,但获取“双一流”的资格并不是以量取胜,而是充分依据国内外认可度较高的第三方评价来认定的。这也比较客观地反映了我国不同类型的高校在国内甚至是国际上的真实水准。

西北农林科技大学

整体来讲,我国理工类、综合类、医药类高校表现较为强劲,而民族类、体育类、政法类等类型的高校表现相对较为“弱势”。

正因为如此,一方面,高等教育具有很强内部规律性和外部社会性,相关部门应在对高等教育的自身发展和社会需求度等方面进行充分、合理的评估后,为促进高等教育内部和社会的和谐发展,对“双一流”高校的类型数量进行宏观的合理调整和科学分配;另一方面,不同类型的高校,尤其是整体表现偏弱的院校,要转变办学思路,充分发挥自身的类型优势,千方百计地加大优势学科的建设,从平台建设、硬件设施到师资队伍、课程设置等方面都要从优、从严、从高,谨防陷入片面追求“大而全”“眉毛胡子一把抓”的悖论,使越来越多的学科能够跻身国内甚至是世界前列,争创一流,最终形成不同类型高校“强者愈强,弱者变强”的局面。

中南大学

“冷丝说人文教育”认为,这样一份所谓的五个等级的42所一流高校名单,我们看看就可以了,当然,这份名单对高校建设也有一定的意义——即有一点点提醒和促进的作用:建设一流大学和一流学科,我们还需努力