编者按:日前,我校正式发布首批关键共性技术清单,覆盖绿色技术、数据技术、智能技术三大战略领域,集中展现了我校在关键共性技术研发领域的突破性进展与最新创新成果。现介绍首批关键共性技术之四——生态安全网络识别MCR-DO关键技术。

在国家大力推进生态文明建设的背景下,江西财经大学研发的“生态安全网络识别MCR-DO关键技术”近日入选学校首批关键共性技术清单。该技术创新性融合景观生态模型与产业集聚分析,首次实现生态保护与经济发展的空间协同量化,为环鄱阳湖城市群等区域的生态安全网络构建提供了核心技术支撑。

技术研发背景:响应国家战略需求,突破传统研究瓶颈

2014年习近平总书记提出“总体国家安全观”,生态安全被提升至国家安全的核心范畴,并与国土安全、能源安全、粮食安全并列,构成国家发展的战略底盘。生态文明体制改革总体方案中,明确提出生态空间必须严格保护,划定并严守生态保护红线。

构建生态安全格局是保障国家生态安全的基础。然而,传统最小累积阻力模型(MCR)过度依赖自然因素(如地形、植被),将人类经济活动简化为单一空间格局;同时,宏观经济统计数据难以匹配微观生态分析尺度。因此,开发兼顾生态保护与经济协调的生态安全格局识别框架关键技术,已成为突破现有瓶颈的关键。

技术核心内容:经济活动与生态过程的创新融合

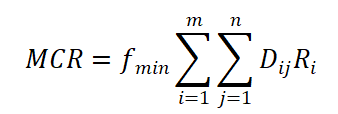

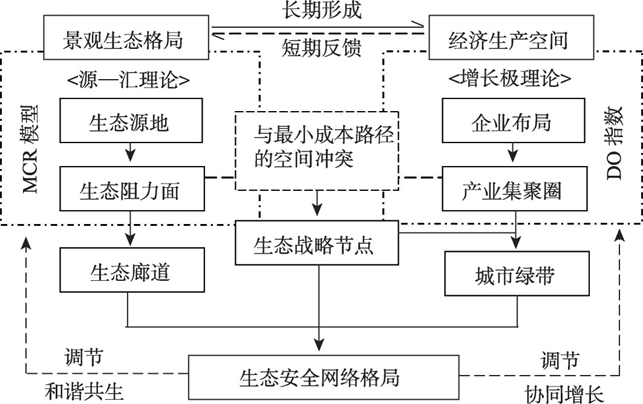

通过耦合“源—汇”景观生态原理和产业集聚区理论,集成最小累积阻力模型(MCR)和连续空间的产业集聚测度指数(DO),构建生态安全网络识别框架。MCR可通过构建潜在廊道来联通破碎的生境斑块,增加生物物种迁移扩散和物质能量的有效流通,是识别生态廊道的工具,计算公式如下:

MCR为最小累积阻力值,f为最小累积阻力与生态过程的正相关关系,Dij表示物种从生态原地单元j到景观单元i的空间距离;Ri为空间单元i对某物种迁移的阻力。

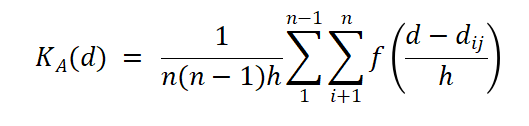

DO(Duranton-Overman产业集聚指数)由Duranton等构造的产业集聚测度指数以核密度估计为基础,满足Combes等提出的理论上产业集聚测度指标应符合的条件。相比其余产业集聚测度方法,DO指数具备可避免可塑性面积单元问题的独特优势,能够准确探测集聚的局部和全局空间模式。对于一定范围内具有n个企业的行业A而言,任意距离d上的双边距离密度估计值为:

其中f为高斯核函数,h是带宽。在求得实际的KA(d)基础上,对企业在同一区位内的随机性布点进行多次反事实的蒙特卡洛模拟,并通过比较实际的KA(d)与模拟估计值来建立95%置信区间,根据实际KA(d)与置信区间上下限关系,确定行业集聚还是分散。

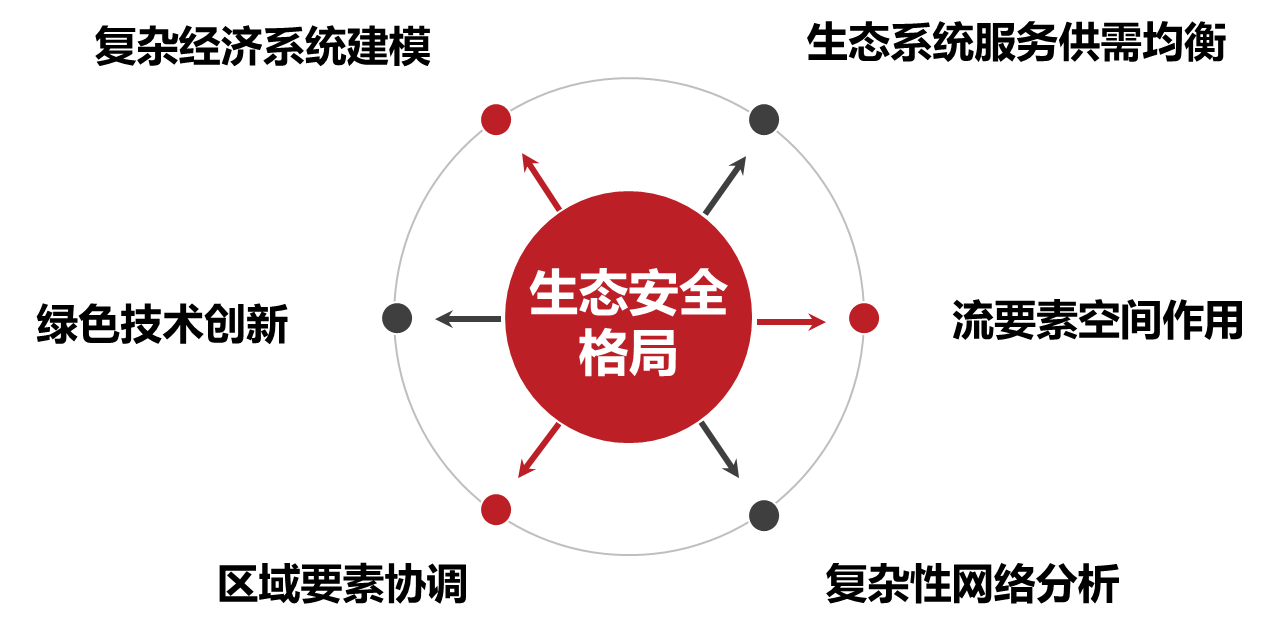

图1 生态安全网络构建分析框架

技术要点:MCR模型侧重生态,但简化人类活动;DO指数基于企业数据独立分析产业集聚,可弥补MCR的不足;两者结合可优化生态安全网络。

技术创新点:MCR-DO框架首次实现经济集聚格局与生态过程的协同量化,通过微观数据与无参数模型,为生态安全、区域可持续发展提供兼具科学精度与地域适应性的决策工具。

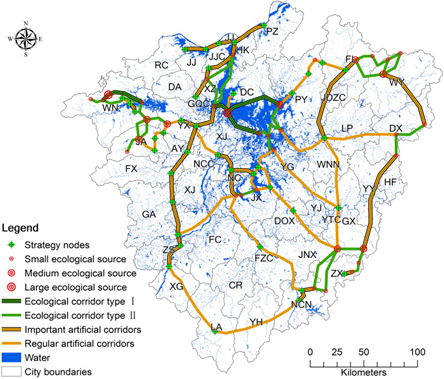

图2 环鄱阳湖城市群生态安全网络

技术应用场景:多尺度赋能生态规划与区域发展

MCR-DO模型可系统性服务于多尺度多类别的生态规划和产业空间规划,包括但不限于如下场景。

微观尺度:量化企业分布与生态敏感区的冲突;结合人流、物流、生态流数据,揭示经济活动对生态过程的影响。

中观尺度:生态源地与产业集聚区的空间博弈;城乡空间视角下的生态规划;识别区域内的生态系统服务热点区与脆弱区;模拟产业转移对生态网络的连锁影响。

宏观尺度:多领域视角的国土空间规划,包括生态发展、国家安全、地理安全、政府管理、公共卫生以及信息科学等。

这一框架将自然地理过程与人文经济活动深度融合,为区域可持续发展提供科学决策支撑。

图3 MCR-DO模型技术应用场景

技术研发团队:跨学科协同攻关团队

本技术由江西财经大学刘耀彬教授团队研发,该团队长期致力于区域经济、生态经济与计量经济等多学科交叉研究,在绿色发展、城市化资源环境响应、生态安全、经济增长效率等领域取得一系列高水平研究成果,发表于《Management Science》《生态学报》等国内外顶级和权威期刊,取得了多项发明专利,并获得江西省自然科学奖等奖励。

结语

作为学校首批关键共性技术的代表成果,MCR-DO技术充分彰显了江西财经大学在“生态+经济”交叉学科领域的创新实力。未来,我校将深化该技术的应用推广与迭代升级,推动更多科研成果转化为服务国家战略和地方发展的现实生产力,持续为筑牢国家生态安全基石、绘就人与自然和谐共生的美丽中国画卷贡献“江财智慧”与“江财方案”。